CHI Conferenceにおける日本人の活動動向

東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻

坂本大介

はじめに

Human-Computer Interaction(HCI)研究における最重要国際会議であるthe CHI Conference(the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems)における日本人研究者の活動動向について分析し、考察する。近年、世界的なHCI研究の盛り上がりとともに、ACMのSIGCHI(Special Interest Group on Computer-Human Interaction)が主催するCHI Conferenceへの注目度は爆発的に増大している。特にその傾向は論文の投稿数に顕著に表れており、2000年には336本だったものが2004年には578本、2009年には1130本、2013年には1963本と2000年前後を境として論文の投稿数は急激に増大している。この世界的な傾向において、日本人の論文数はどのように変化しているのか、また日本人の研究の内容の動向はどのようなものなのかについて分析する。さらに、広大なHCIという研究領域における日本人研究者の交流を促進するために2012年より始まったCHI Japan Nightについても紹介し、HCIにおける日本国内の研究コミュニティの増強手法について議論する。

CHI Conferenceにおける日本人の活動分析

1982年から2013年までのCHI Conferenceにおける日本人の活動の分析を行う。今回の分析では紙面と時間の関係上、ACM Digital Library(ACM DL)で得られる情報で、かつデータ収集は目視で行う。本来であればACMが提供するProceedingsのmetadata等も考慮して分析を行うのが適切であるかと思われるが、それは今後の課題とする。このため、ある程度のデータ収集の不備や、データの欠落についてはご容赦頂きたい。

手法

ACM DLのCHI ConferenceのProceedingsについて1982年から2013年までの全論文の著者を調べる(ただし、1984年は欠損)。論文とはProceedingsに収録された論文(現在のCHIで「Papers & Notes」と呼ばれるカテゴリのもの)であり、このためWork in Progress等のExtended Abstractは含まない。また、Case Studyについても含まない。

調査手法の詳細は以下の通りである:

- 各年のProceedingsの内容について、目次を確認する(このため、全ての論文の内容を確認している訳ではない)。

- 確認をしていく中で、日本人と思われる名前が著者に含まれる論文を探し、記録する。

- 日本人著者が含まれる論文についてそれぞれのACM DLのページを確認し、その研究が国内で実施されたものなのか、海外で実施されたものなのかを確認し、記録する。判別が難しいものは論文の内容を確認する。

- 最後に企業、大学の別を確認し、記録する。ここでは主たる研究実施場所に注目する。このため、例えば、インターンシップ等で学生が企業で行った研究は企業と分類する。

すべての作業を手作業で実施したため、見落としや見間違いがあることをご容赦頂きたい。また、今回は日本人の活動動向に注目するため、例えば日本国内で活躍している外国籍(正確には日本人名ではない研究者)については考慮していない。例えば、高知工科大学の任 向實教授や、ATRおよびSony CSLに在籍していた現Disney ResearchのIvan Poupyrev氏はカウントしていない。一方で、MIT Media Labの石井 裕教授のように海外の大学に所属する研究者は含めている。

さらに詳しく分析するために、国内で実施された研究と、海外で実施された研究を区別する。例えば学生が海外インターンで実施した研究については海外として、同様に日本人研究者が海外留学中に実施した研究は海外として記録する。さらに、上述した石井教授のように海外に在籍する研究者が実施した研究についても海外として記録する。

結果

CHI全体の傾向:まず、日本人の活動の傾向を見る前に、CHI全体の傾向を整理する。図1にCHIにおける論文の投稿数と採録された論文数の推移を示す。また、図2にこれまでのCHIにおける論文の採録率を示す。CHI Conferenceにおいては近年投稿数が増加の一途をたどっており、これは2014年も同様の傾向のようである(2013年9月末時点の情報)。また、これはCHIだけに限ったものではなく、関連する国際会議であるUIST、CSCW、UbiComp等のHCI系重要国際会議においても同様の傾向となっている。一方で、採録率は概ね一定であり、最近10年の平均では22.8%、最近5年では23.9%といったように概ね22-24%程度となっている。このため、採録される論文数は増加を続けており、CHI2011においては最多の410本、CHI2013においては392本であった。

CHIにおける日本人の活動の概要:1982年から2013年までで、データのない1984年以外のものについての全論文3695本について調査した結果、これまでに日本人が日本国内で実施した研究についての論文(以後、国内論文)は104本、海外で実施した研究についての論文(以後、海外論文)は77本であり、合計で181本であった。国内論文がCHIのProceedingsの全体に占める割合は2.81%であり、国内論文、国外論文を併せた論文が占める割合は4.9%であった。これまでの全体の推移を図3に示す。90年代には全体で10%を超える論文が日本人研究者によるものであったが、2000年以降は5%前後で推移している。

日本人による論文についてもう少し詳しく見ていくと、2008年頃を境に増加に転じている(図4)。CHI全体の増加の割合からすると十分ではないと思われるが、しかし確実に増えていることが確認できる。ただ、直近の3年程度は伸び悩み、このため全体に占める割合は減少傾向にある。直近の3年についてはCHI全体で採録数が横ばいであるため、現状では一概にこれが悪い傾向であるとは言い切れない。少しだけ分析を進めると、90年代(1990年から1999年まで)の国内論文の平均占有率が4.44%であったものが、2000年代(2000年から2009年まで)には2.7%に落ち込んだが、2010年代(2010年から2013年まで)では4.41%に回復していることを考えると、一定の水準で安定していると言うことができる。しかし、海外論文を含めて分析を行ったところ、90年代で7.23%、2000年代で5.39%、2010年代で5.00%であり、海外で活躍する研究者の影響も少なくないことがわかる。

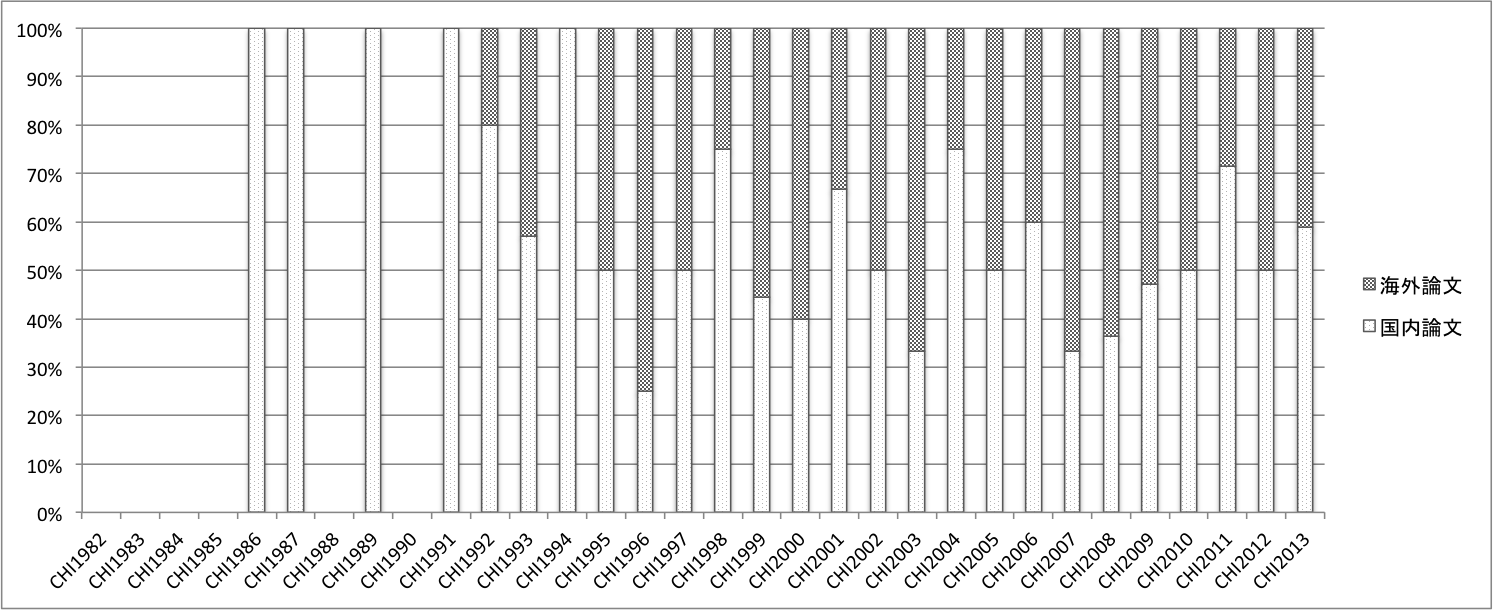

国内論文と海外論文の割合:ここで、日本国内での研究論文と海外での研究論文の割合についても見ていく。図5に国内論文と海外論文の割合を示す。直近の10年の平均では、海外論文が占める割合の平均は46.8%、直近の5年では44.5%となった。全体を見ても、海外論文が含まれる年だけの平均を見ると48.8%であり、概ね海外論文の割合は45-50%程度であると言える。もう少し具体的に海外論文を分析していくと、90年代前半の海外論文は企業研究者(もしくは研究機関)が海外の大学に行って研究するタイプが多い。97年にはMIT Media Labの石井教授がTangible bits論文を発表し[1]、この後の海外論文は年に1,2件が石井教授の論文である。また、石井教授が海外論文の割合を占めることとなるが、2008年頃から海外の博士課程に進学した若手研究者の論文が増え始める。さらに、元MSR Indiaの外山氏やUC Berkeleyの了戒氏などの活躍が目立つようになり、日本国内外の研究者の活動が活発になる様子がわかる。また、同時期に海外へインターンに行った学生の研究成果も増えていくことも興味深い(この場合、海外論文に含めている)。

産学の研究の割合:主として研究が大学で行われたものか、もしくは企業で行われたものかを分析し、その割合を示したグラフを示す(図6)。80年代から90年代終わりにかけては産業におけるHCI研究が活発であったことがわかるが、2000年頃からは大学が主たる研究機関に移り変わって行ったことが見て取れる。2005年は企業からの論文しかないが、一方で日本人研究者による論文が2本しかなかったため、100%となっている。2007年についても総数として3本しかなかったため、大学が100%となっている。

直近の10年を見てみると、企業からの研究が30%となっているが、これらは概ねNTT、IBM東京基礎研究所、Microsoft Research Asiaで行われた研究が多かった。一方で、80年代から90年代を見てみると、三菱(1986年)、NEC C&C(1987年A、1987年B、1991年、および1997年)、日立(1991年から1997年:1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年)、Sony CSL(1993年、1994年、1995年、および1998年A、1998年B)や、NTT(1992年、1993年A、1993年B、1997年、および1999年)、東芝(1989年)、富士通(1991年)など多くの企業がCHIで論文発表を行っていた。近年では大学で実施された研究論文の発表の割合が多いが、その多くは(日本国内だけで見ると)東京大学、慶応大学、大阪大学の割合が多い。

考察

分析結果のまとめ:CHI Conferenceのこれまでの全体の傾向を見ると、日本人研究者の割合は90年代が最も多く、その後少しずつその割合がゆるやかに減少していることがわかった。また、90年代には企業からの研究論文が多かったが、現在はその割合が大幅に減少し、大学からの研究が多くなっていることがわかった。さらに、日本人研究者による論文は海外の割合が45-50%程度であり、海外で活躍する研究者の割合も十分に多いことがわかった。

データの正確性について:BartneckらはCHIのProceedingsについて、2008年までのデータを集め、国別にその貢献度を調査した[2]。この結果、上位4カ国がCHI全体の論文の82%を占めていることを明らかにした。上位4カ国は順に、アメリカ、イギリス、カナダ、日本であり、日本の占める割合は4.35%であった。彼らが行った分析方法と我々の行った分析方法は異なるため(彼らは所属に日本(Japan)が含まれるかどうかについて注目していた)、著者が行った分析方法と比較を行った。この結果2008年までの日本人研究者の論文の割合は2.93%であり、誤差は1.42%(27本)であった。これは、彼らが行った分析方法では日本国内で活躍した外国人研究者が出版した論文を含めており、著者が行った分析方法では、日本人研究者であっても主として海外で行った研究は海外論文として計算したためであると考えられる。言い換えると、所属に日本が入っていても海外の論文であると判別したためであると考えられる。これは参考のための数値であるが、著者の分析手法では2008年までの海外を含めた日本人研究者による論文数は98本であり、割合としては5.04%となった。以上の観点から、本稿で実施した分析はある程度の正確さを持って実施されたと考えている。

CHIで論文発表する研究者の固定化問題:Bartneckらの分析においてもCHIにおいては日本人研究者の割合が十分に多く、重要な位置を占めていることが示されている。一方で、懸案事項がある。それがCHIで論文発表する研究者が固定されていることである。これまでに発表された181本について、その研究グループを見ていくと、同じグループが何度も発表していることがわかる。例えば、 国内ではSony CSL/東京大学の暦本教授のグループ、埼玉大学の山崎教授と筑波大学の葛岡教授のグループ、大阪大学の中西准教授のグループ、東京大学の五十嵐教授のグループ、およびNTTやIBMのグループである。90年代であれば企業が目立っていたが、そこでも特定のグループからの発表が多かった。その他にも複数回の発表を行っているグループがあるが、継続して発表をすることができるようになるグループとそうではないグループに分けられるのではいかと考えられる。

今回の分析では残念ながら日本人の論文の投稿数を調べることはできなかったが、希望的にはCHI全体の投稿数の増加とともに日本からの投稿数も増えていて欲しいというところではある。また、より多くの研究グループからの論文が採択されることを期待したい。これを狙った取り組みとして、2006年よりCHI勉強会が東京の若手研究者を中心として開催されている 。CHI勉強会は主催する組織を変えながらも現在も継続して開催されている。近年では全国各地でも開催されるようになってきており 、少なからず勉強会の影響が出てきているようにも思える。

若手研究者の活躍:CHI全体で採録数が増えていくに従って、日本人による論文も十分ではないが確実に増えている。これに主として貢献しているのが30代の若手研究者である。2000年代後半に企業から大学にHCI研究の主軸が移り始めた頃から主として活躍する研究者、およびグループに変化が生じたが、ここで新しく登場してきたのが若手研究者である。特に、海外に留学した研究者や学生が論文発表する例が目立つが、一方で国内においてもCHIを主たる論文発表の場として選ぶ研究グループが少数ではあるが増えてきていることも目立つ。

これは前述したCHI勉強会のように、日本国内において危機感を持った若手研究者が他の研究グループを刺激するような活動を積極的に行ってきている成果であるとも言える。特に、現在30歳前後の若手研究者はCHIが急激に成長する時期に学生時代を過ごしており、このため、HCIを専門として学んで来た者も多いことが一つの原因として挙げられる。日本国内においては、現在はまだ十分なHCIの教育プログラムが揃っているとは言いにくい状況ではあるが、今後、若手研究者が教育者として活躍を始めていくに従って、より多くの学生をHCIの専門として育てて行くことが期待される。

日本におけるHCI研究の傾向:日本人がCHIで発表している研究内容を簡単に分析する。今回の分析では、これまでのすべての論文やアブストラクトを確認・分析することが難しい。あくまでも参考のための分析であるため、正式な結論には含めない。これの分析のためにはACM DLで確認できる各論文の発表があったセッション名を利用する。セッション名の記載があった2002年、2003年、および2006年以降について簡単に分析する。必要があれば論文のアブストラクトを確認し、分析を行う。

この結果、非常に多くの割合で新しいインタフェース技術の開発や、インタラクション技術の開発に関する論文が多かった。特に、バーチャルリアリティや、遠隔コミュニケーション、触覚提示、携帯型端末のインタフェース、ウェアラブルコンピューティング、ロボットなどに関する研究が目立った。一方で、心理学やユーザビリティに関する研究もあった。例えば、アクセシビリティ、発展途上国での携帯端末の利用調査、ヒューマンロボットインタラクション、異文化理解などである。2013年ではメンタルヘルスに関する研究発表もあった。しかし、全体的な傾向を見たときに圧倒的に技術関係の論文が多く、心理学や認知科学、社会調査に関する論文は3割程度しかなかった。しかも、その多くが海外での研究であり、日本国内での研究においてはその半分以下しかなかった。

日本におけるHCI研究発展のために:CHI Conference自体は1982年に始まったときからソフトウェアエンジニアと心理学者による共同のコミュニティとして発展してきており、この結果として様々な研究領域におけるHuman Factors in Computing Systems(日本語に訳すことは難しいがあえて訳すのであれば「コンピュータシステムにおける人的要因」とでもなるであろうか)に注目して研究が行われてきている。つまり、人とコンピュータが関わる場面、ここでのコンピュータはいわゆるパーソナルコンピュータやスマートフォンに限らず、広い意味でコンピュータという情報資源やメディアを含めるが、これらとの関わり合い(インタラクション)における「人々の理解」をすることがHCI研究の主たる研究目的であると言える。現代においては生活だけではなく、産業、医療を含めて非常に多くの場面でコンピュータが関係しており、よってこれらの全ての領域を対象とすることができるとも言える。このため、生活空間におけるコンピュータとのインタラクションの心理学的な現象の解明から、発展途上国での携帯電話の使われ方、一方で最新のインタフェース技術や遠隔通信技術などが研究領域として扱われる。

これを鑑みたときに、日本のHCI研究は技術中心に偏りすぎているのではないかと不安になってしまう。近年ではNTTの山下氏を中心としたグループや[3]、埼玉大学の山崎教授、筑波大学の葛岡教授を中心とした研究グループで調査、分析を主とした研究についての論文発表が行われてきている[4,5]。IBMの研究グループではアクセシビリティに注目した研究が盛んに行われてきている[6,7]。また、海外の日本人研究者においても調査やそれをもとにした技術開発に注目して研究を行っているように見える[8,9]*1。上述したように他のグループについても幾つかの研究発表があるが、全体からの割合を考えると非常に少ない。しかし、CHI全体で見ると半分かそれ以上は心理学やコンピュータの利用調査に関する研究発表であり、この割合が少ないことが近年の日本人による論文が占める割合の減少に関係しているのではないかと考えている。換言すると、この部分を増やすことで日本人の研究論文の割合を増やすことができるのではないかと考えている。

日本のHCI研究において技術開発が重要であることは言うまでも無いが、一方で、その利用調査や、心理学的な影響調査についても同様に重要である。また、これらは日本国内においてはヒューマンインタフェース学会を中心として多く行われてきていると考えている。近年では日本国内においても行動観察や、調査によって問題発見やその解決によるイノベーションを引き起こそうとする試みが多く行われてきているが[10]、この試み自体がCHIの研究として意味があり、またHCI論文として発表するべきものであると考えている。さらに、近年では技術開発論文においてもその問題を明確にするために技術開発の前の調査を行う例も多くなってきているし、また、開発した技術の評価手法として質的評価が一般的になってきている。これらは技術系の研究だけでは成り立たず、心理学者や社会科学者の知見を多く利用したものが多い。

CHIのそれ自体がもともと分野融合型の研究領域として誕生して30年が経過し、その分野毎の融合が進んできた現代においては、既存の研究手法では成り立たない(論文が通らない)という現象も生じており、それは主として技術系の論文に多いものであるように思われる。日本におけるHCI研究のためには技術者と心理学、認知科学、社会科学の協働が必要であり、これが日本のHCIコミュニティを発展させるために鍵となるとのではと考えている。

日本人HCI研究者交流のためのCHI Japan Night

CHI ConferenceにおいてはCHIにおいて中心的な大学や組織が、それぞれ同窓会的な意味合いも込めて個別のパーティを行うことが良くあった。特に、Carnegie Mellon University(CMU)や、University of Toronto、Microsoft Researchなどが代表例である。これらの大学、企業はCHIで中心的な役割を担っているため非常に多くの関係者がCHIに参加しており、このため、単独でのパーティの開催が可能であった。一方で、日本では残念ながらそのような会を組織するほど大きな研究グループは存在しない。

参加者数だけを見ると日本からの参加者は全体でも数%程度おり、これはあくまでも推測であるが数十名程度は参加していると考えられる。一方で、1) 結局身近な人と活動を共にしがちであるし、2) 他大学、企業との交流を行う場所がなかったため、東北大学の北村喜文教授、Microsoft Research Asiaの矢谷浩司氏、そして筆者の3名でCHIにおいて日本人研究者の交流の場を設けようと思うに至り、2012年よりCHI Japan Nightを実施している。

CHI Japan NightはCHI Conferenceの会期中で公式なイベント(Banquetなど)がない日の夜に開催している。現在は、矢谷氏と著者が幹事となって参加者集めや、会場の予約、運営までを行っている。第1回のJapan NightはCHI2012において開催された。正確な人数をカウントすることが難しかったため、おおよそではあるが50名程度の参加があった。第2回のCHI 2013 Japan Nightでは海外で活躍する研究者も多数参加し、合計で57名が参加した(会場が狭かったため、入ることができずに帰ってしまった人が多くいたことが残念であり、反省点である)。まだ2回しか実施してはいないが、CHIというトップカンファレンスで多くの刺激を受けている最中に、CHIに参加している人々と議論を行うことは非常に有意義であり、この結果として多くの実りある議論や、新たな交流が生まれたと考えている。

CHI Japan Nightは継続的に開催していく予定であり、来年はCHI2014のトロントで開催予定である。現在は有志で活動しているため、資金的に大規模な会場を借りることができていないが、より多くの参加者を集め、また日本人だけではなく海外の研究者との交流の場としても活用し、日本人研究者の存在感を増していくために個人だけではなく企業のスポンサーも募集したいと考えている。協力しても良いという方がいらっしゃれば著者までご連絡を頂ければ幸甚である。

まとめ

本稿では、過去30年間のCHIのProceedingsを分析し、日本人研究者の活動の動向を分析した。この結果、90年代と比較するとCHIにおける日本人の発表論文は減少傾向があるにせよ、一定数の論文を発表していることがわかった。また、日本におけるHCI研究の中心が企業から大学に移動してきていることがわかった。さらに、海外で活躍する日本人研究者の割合が5割程度あり、CHIの日本人の存在感に大きく貢献していることがわかった。さらに、CHIにおける日本人による新しい試みであるCHI Japan Nightについても紹介し、分野発展のために多くの人が主体的に行動していることを紹介した。

今回の分析においてはACM DLの目次を目視で確認し、調査を行ったが、本来であれば機械等で自動的に分析するほうが適切である。さらに、今回は日本人名だけを確認していたが、日本の所属であるかどうかを調査することについても有益であろうと考えている。今後はさらに詳細な分析を行い、CHI Conferenceのメタ研究によって日本のHCI研究に貢献したいと考えている。

出典

本稿はヒューマンインタフェース学会誌 Vol.15 No. 4「日本のHCI研究の未来を考える-CHI2013を契機として-」へ寄稿した記事「CHI Conferenceにおける日本人の活動動向」に加筆修正を加えたものを、ヒューマンインタフェース学会著作権規程 第3条にもとづき公開するものである。

- 坂本大介. CHI Conferenceにおける日本人の活動動向. ヒューマンインタフェース学会誌 「日本のHCI研究の未来を考える-CHI2013を契機として-」, ヒューマンインタフェース学会, Vol.15, No.4, pp.21-26, 2013.

参考文献

- Hiroshi Ishii and Brygg Ullmer. 1997. Tangible bits: towards seamless interfaces between people, bits and atoms. In Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human factors in computing systems (CHI '97). ACM, New York, NY, USA, 234-241. DOI=10.1145/258549.258715

- Christoph Bartneck and Jun Hu. 2009. Scientometric analysis of the CHI proceedings. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '09). ACM, New York, NY, USA, 699-708. DOI=10.1145/1518701.1518810

- Naomi Yamashita, Hideaki Kuzuoka, Keiji Hirata, and Takashi Kudo. 2013. Understanding the conflicting demands of family caregivers caring for depressed family members. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '13). ACM, New York, NY, USA, 2637-2646. DOI=10.1145/2470654.2481365

- Akiko Yamazaki, Keiichi Yamazaki, Yoshinori Kuno, Matthew Burdelski, Michie Kawashima, and Hideaki Kuzuoka. 2008. Precision timing in human-robot interaction: coordination of head movement and utterance. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '08). ACM, New York, NY, USA, 131-140. DOI=10.1145/1357054.1357077

- Paul Luff, Naomi Yamashita, Hideaki Kuzuoka, and Christian Heath. 2011. Hands on hitchcock: embodied reference to a moving scene. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11). ACM, New York, NY, USA, 43-52. DOI=10.1145/1978942.1978951

- Susumu Harada, Daisuke Sato, Dustin W. Adams, Sri Kurniawan, Hironobu Takagi, and Chieko Asakawa. 2013. Accessible photo album: enhancing the photo sharing experience for people with visual impairment. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '13). ACM, New York, NY, USA, 2127-2136. DOI=10.1145/2470654.2481292

- Susumu Harada, Hironobu Takagi, and Chieko Asakawa. 2011. On the audio representation of radial direction. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11). ACM, New York, NY, USA, 2779-2788. DOI=10.1145/1978942.1979354

- Daniela K. Rosner and Kimiko Ryokai. 2010. Spyn: augmenting the creative and communicative potential of craft. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10). ACM, New York, NY, USA, 2407-2416. DOI=10.1145/1753326.1753691

- Nithya Sambasivan, Ed Cutrell, Kentaro Toyama, and Bonnie Nardi. 2010. Intermediated technology use in developing communities. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10). ACM, New York, NY, USA, 2583-2592. DOI=10.1145/1753326.1753718

- 鵜飼 孝典, 田村 大. 2013. ユーザスタディのフロンティア, 情報処理, 情報処理学会, Vol. 54, No. 10, 1015 - 1016.